はじめに

ネズミは、衛生面のリスクや家屋への損傷を引き起こす厄介な害獣です。

夜中に天井裏から聞こえる「ガサガサ」という音や、食品の包装に小さなかじり跡が付いているのに気付いた時、その不安は大きくなります。

ネズミは繁殖力が高いため、早期の対策が重要です。

この記事では、ネズミの生態と被害、効果的な駆除方法を初心者にもわかりやすく解説するとともに、失敗しない業者の選び方や費用相場、自治体のサポート情報も紹介します。

ネズミ駆除に関する疑問をすべて解消し、安心して暮らせる環境づくりに役立ててください。

当サイト「駆除アンサー」には、ネズミ駆除やその他の害獣対策に関する記事が多数掲載されています。

具体的には、プロが選ぶおすすめ業者を解説した ネズミ対策業者おすすめ3社! や、業者選びの失敗例を紹介した ネズミ駆除業者選びで失敗するパターン、ネズミが出やすい季節と時間帯を解説した ネズミがよく出る時期は春と秋 などです。

適宜リンクを挿入しているので、気になるテーマは併せてご覧ください。

1. ネズミの種類と特徴を知ろう

1‑1. 家に侵入する3種類のネズミ

日本には十数種のネズミが生息していますが、人家や店舗に被害を与える主要な種はドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミの3種類です。

これらはまとめて「家ネズミ」と呼ばれ、厚生労働省や自治体でも注意喚起されています。

種類ごとの外見や行動を知ると、対策が立てやすくなります。

| 種類 | 特徴 | よく見られる場所 |

|---|---|---|

| ドブネズミ(ノルウェーラット) | 成体は22〜25cm、200〜400gと大型。耳が小さく尾は胴体より短い。泳ぎが得意で雑食性だが肉類を好み、攻撃的な性質を持つ。 | 下水や床下、飲食店の厨房など水場や地下空間に多く、壁に穴を開けて侵入する。 |

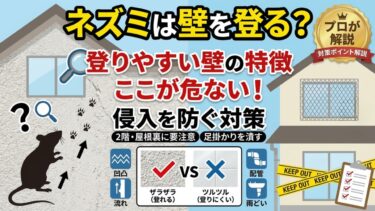

| クマネズミ(屋根裏ネズミ) | 成体は15〜22cmで尾が長く、胴体より長い。耳が大きく運動能力に優れ、垂直の壁や電線を渡る。警戒心が強く穀類を好む。 | 屋根裏や天井裏、壁の内部など高所。電線や配管を伝って侵入する。 |

| ハツカネズミ(ハウスネズミ) | 体長6〜10cmと小さく、繁殖力が非常に高い。淡灰色で尾が胴体と同じくらい。クマネズミほど警戒心は強くないが集団で行動する傾向がある。 | 倉庫や物置、住宅の隙間、畑の周辺など。紙や布などを巣材にする。 |

豆知識:シルエットや糞で見分ける

種類ごとに糞の大きさや形状が異なります。

ドブネズミは大きく太い円筒状、クマネズミはやや細長く先が尖っている、ハツカネズミは小さな米粒状です。

足跡や齧り跡などと併せて種類を判別してみましょう。

1‑2. ネズミの繁殖力と行動パターン

ネズミは短いライフサイクルで急速に増えます。

生後3か月頃から繁殖可能となり、年に6〜7回出産し1回に6〜8匹を産みます。

寿命は2〜3年なので、放置すればわずか数年で大きな群れに成長します

ブネズミは水辺に近い場所で生活するため冬でも活動し、クマネズミやハツカネズミは屋内の暖かい場所に潜むため一年中見かけることがありますが、繁殖のピークは春と秋とされています。

行動時間も種類によって異なります。

クマネズミとハツカネズミは夜行性で深夜から明け方に活動し、昼間は静かに隠れています。

ドブネズミは夜間だけでなく日中も食べ物を求めて出てくることがあり、屋外のゴミ捨て場や下水でも姿を見かけます。

1‑3. ネズミの警戒心と習性

ネズミは臆病な一方で好奇心も旺盛です。

新しい物や環境には警戒心が働くため、罠や毒餌を設置するときは周囲の状況を急に変えないようにし、餌を置いてしばらく慣れさせる必要があります。

ネズミの歯は年間1cmほど伸びるため常に固いものを齧っており、電気コードや木材、家具などさまざまな物をかじって歯を削ります。

この「かじる習性」は火災や漏電のリスクにつながるため注意が必要です。

2. ネズミ被害の実態とリスク

2‑1. 衛生・健康被害

ネズミは多数の病原菌を保有しており、糞尿や体表のダニ・ノミを介して病気を人に伝播します。

ドブネズミやクマネズミはサルモネラ症やレプトスピラ症、ツツガムシ病などの原因となる細菌やウイルスを媒介することが報告されています。

また、糞尿や分泌物が食品を汚染することで食中毒の危険が高まります。

ネズミの体にはノミやダニが寄生しており、人間にも咬み付いて皮膚炎や痒みを引き起こすことがあります。

家族に小さな子どもやペットがいる場合は特に注意し、早期に駆除することが重要です。

2‑2. 建物への損傷と火災リスク

ネズミは歯を削るために木材やプラスチック、配線などを齧り続けます。その結果、家屋の柱が弱くなったり、電気配線の被覆が破れてショートを起こし火災が発生したりする危険性があります。

建物内部の断熱材を巣材にするため断熱性能が低下し、修繕には多額の費用がかかるケースもあります。

2‑3. 食品・経済的被害

飲食店や食品倉庫では、ネズミによる食品への齧り跡や排泄物の混入が問題となり、商品価値が失われます。

駆除が遅れると営業停止や評判の低下につながり、経済的損失は計り知れません。

家庭でも食材や衣類の被害、建物の補修費用などが重なり、家計への負担が大きくなります。

3. ネズミの駆除・対策方法

ネズミ駆除は「環境的防除 → 物理的駆除 → 化学的駆除」の順に実施するのが基本です。

以下で具体的な手順とポイントを紹介します。

3‑1. 環境的防除:ネズミが寄り付かない環境を作る

環境的防除は直接ネズミを殺すのではなく、ネズミが生息できない環境を整えることです。

ここが疎かだと後述する罠や毒餌の効果が半減します。

以下に具体的なポイントをチェックリストとしてまとめました。

- 食べ物を片付け、密閉保管

食品は缶やプラスチック容器など蓋付きの密閉容器に入れて保管します。流し台やテーブルに食べかすを残さないようにし、生ごみはフタ付きのゴミ箱に入れ、こまめに処分します。 - 巣材になりそうな物をなくす

押入れや天井裏、屋根裏に新聞紙や布、ビニール袋を放置しないこと。ネズミはこれらを巣材として集めるので、定期的な整理整頓と清掃で巣を作る隙を与えません。 - 侵入経路を封鎖する

排水口や通気口には金網やパンチングメタルを取り付け、配管やエアコンの導入部に隙間がないか点検します。1cm程度の穴でもネズミが通り抜けるため注意しましょう。屋根と壁の接合部や換気扇の隙間など見落としがちな部分もチェックし、金属板や防鼠パテでしっかり塞ぎます。ドブネズミは地面を掘って侵入することもあるため、建物周囲の土の状態も確認しましょう。 - 周辺環境の整備

庭や敷地内の雑草や不要物を処分し、ネズミが身を隠せる場所をなくします。屋外のゴミ置き場は蓋付きにし、ゴミを散らかさないようにするなど、住民全体で清潔を保つことが重要です。

3‑2. 物理的駆除:罠や粘着シートで捕獲

環境整備を行った後、物理的にネズミを捕獲します。

自治体の多くが捕獲器具の貸し出しサービスを行っております。

実際、横浜市ではカゴ式トラップを3日以上続けて仕掛けることや粘着シートを通路に連続して設置することを推奨されています。

- カゴ式トラップ – 餌を入れてネズミを誘引し生け捕りにする方法です。餌にはさつま揚げやサツマイモなど新鮮な食品を使い、ネズミが通る場所に複数置きます。捕獲後は遠方へ放すか、自治体の指示に従って処分します。

- 粘着シート – ネズミの通路となる壁際に連続して設置し、足を取らせる方法です。大型のドブネズミには粘着力が足りない場合もあるため、体重に耐えるタイプを選びましょう。粘着面が汚れると効果が落ちるため定期的に交換します。

- バネ式トラップ – 強力に挟む仕組みで効果が高いですが、ペットや子どもが触れると危険です。設置時は必ず手袋を着用し、指を挟まないよう注意しましょう。

罠を設置する際は、ネズミが空腹になるようエサを片付けた上で、通り道や隠れ家の近くに複数配置するのがポイントです。

警戒心の強いクマネズミには、罠の周囲を数日間餌だけ置いて安心させてから罠を仕掛けると効果的です。

3‑3. 化学的駆除:殺鼠剤の使用

物理的駆除で捕獲しきれない場合や広域に生息している場合は、殺鼠剤を用いた毒餌による化学的駆除が有効です。

自治体は急性毒剤と累積毒剤(慢性毒剤)の2種類を紹介しています。

- 累積毒剤(クマリン系) – 血液凝固を阻害する薬剤で、ネズミが数日間かけて少しずつ食べることで効果が現れます。警戒心の強いクマネズミに向いており、餌となる食品に少量ずつ混ぜて設置します。

- 急性毒剤(ノルボルマイド等) – 一度に致死量を摂取させるタイプで、すぐに効果が出ますが警戒心の強いネズミには敬遠されやすいです。毒餌の味や匂いをカモフラージュするためにネズミが好む食材と混ぜる工夫が必要です。

殺鼠剤を使用する際は、次の点を必ず守りましょう。

- 子どもやペットの誤食防止 – 毒餌は狭い隙間や天井裏など人が触れにくい場所に置き、誤って食べないよう容器に入れる工夫をします。

- 死骸の処理 – 毒餌によって死んだネズミは腐敗し悪臭の元となるため、見つけ次第速やかに回収し、地方自治体のゴミの分別に従って廃棄します。

- 夏場の使用は避ける – 暑い時期に毒餌を使用すると死骸からウジが発生しやすく悪臭が強くなるため、冬季に行うのが望ましいです。

3‑4. DIY駆除の限界とプロに依頼すべきケース

自分で駆除に挑戦する場合、ネズミが数匹程度で侵入経路が特定できるなら効果が期待できます。

しかし、次のような場合は専門業者への相談を検討してください。

- 侵入経路が複数あり特定が難しい – クマネズミは壁の隙間や屋根の構造体を伝って侵入するため、専門の調査が必要です。

- 店舗や集合住宅など広範囲で被害が起きている – 飲食店では衛生基準の観点から迅速な対応が求められます。またマンションで発生した場合は建物全体の対策が必要になることが多く、個人では対応が難しい。

- 高所作業や大型機器の使用が必要 – 屋根裏の高所作業や配管の封鎖は危険を伴い、適切な装備と経験が必要です。

- 小さな子どもやペットがいて安全性を確保したい – 薬剤の取り扱いに不安がある場合はプロの判断に任せるのが安全です。

プロに依頼する最大のメリットは、被害を根本から解決し再発を防げる点にあります。

専門業者は害獣の種類と習性を見極め、適切な封鎖・捕獲・薬剤処理を組み合わせることで短期間で駆除を完了させます。

また施工後の定期点検や再発保証などのアフターサービスが充実している業者も多く、長期的な安心につながります。

4. ネズミ駆除業者の選び方と費用相場

4‑1. 業者選びで押さえておくポイント

ネズミ駆除をプロに依頼する際は、業者の選び方が重要です。

安さだけで選ぶと、技術不足や不十分な封鎖により再発し、結果的に高くつくこともあります。

そんな業者選びで押さえておくポイントを以下にまとめましたのでぜひご参考ください。

- 専門性と実績 – 害獣駆除の専門部署があり、ネズミ以外にもコウモリ・ハクビシン・アライグマなど幅広い害獣の駆除実績があるか。

- 調査力と説明の丁寧さ – 侵入経路や繁殖状況を詳細に調査し、写真や動画で分かりやすく説明してくれるか。

- 料金体系の明瞭さ – 調査費用、施工費用、再発保証など料金が明確で、追加費用の有無を事前に説明してくれるか。

- アフターサービス – 施工後に定期点検や保証があり、再発時に無償で対応してくれるか。害獣駆除のアフターサービスが評判の業者を選びましょう。

- 口コミ・評判 – ネットの口コミや自治体からの紹介実績などを確認し、施工内容や対応の丁寧さをチェックする。

4‑2. 費用相場とコストを抑える方法

ネズミ駆除の費用は、被害状況や建物の大きさ、再発防止のための施工範囲によって変わります。

弊社記事によれば、戸建て住宅の駆除費用は約3〜20万円、集合住宅で3〜15万円、飲食店や工場などの場合は10〜50万円以上が目安とされています。

天井や壁の張り替えが必要な大規模工事や高所作業が発生すると費用が上がるため、放置期間が長いほどコストが高くなる傾向があります。

費用を抑えるためには、以下の点が効果的です。

- 早めに相談・施工する – ネズミは短期間で増えるため、被害が軽いうちに駆除すれば1回の施工で完了する場合が多く、費用も安く済みます。

- 自治体の補助制度を活用する – 市区町村によっては、ネズミ駆除に関する相談窓口や捕獲器具の貸し出し、補助金制度を設けているところがあります。横浜市では福祉保健センターが相談に応じ、カゴの貸し出しやリーフレットの配布を行っています。

- 複数社から見積もりを取る – 同じ被害状況でも業者によって見積もり額が異なるため、複数社に調査を依頼して比較検討しましょう。価格だけでなく、封鎖の範囲やアフターサービスの内容まで確認することが大切です。

専門業者「ハウスプロテクト」では、相談をはじめ、現地調査や見積もり作成もすべて無料で承っております。

相見積もりにも対応していますので、今の被害状況や費用が気になる方は、まずは一度、お気軽にお問い合わせください。

ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる害獣に対応!まずは被害状況をお聞かせください。

5. よくある質問と対処法

Q1. ネズミ駆除は保健所に任せられる?

多くの保健所は相談対応や器具の貸し出しを行っていますが、実際の駆除作業は行っていません。

横浜市などの自治体は、住民への指導や捕獲器具の貸与、殺鼠剤の配布を行う一方で、駆除作業は民間業者への依頼を推奨しています。

まずは自宅周辺の環境整備を徹底し、それでも侵入が続く場合は専門業者に相談しましょう。

Q2. ネズミはどのくらいの早さで増える?

ネズミは年に数回出産し、1度に6〜8匹の子を産みます。

繁殖期が長く、特に春と秋はピークです。

1組のつがいが1年で数十匹に増える可能性があるため、1匹見かけたら早めに対策しなければなりません。

Q3. 殺鼠剤を使う際の注意点は?

殺鼠剤を使用する際は、ペットや子どもが誤食しないよう設置場所に十分注意し、死骸はすぐに処分する必要があります。

また、夏場は悪臭やウジの発生リスクが高くなるため冬期の使用が推奨されています。

Q4. 店舗でネズミが出た場合の法律や衛生基準は?

飲食店では食品衛生法や自治体の衛生条例に基づき、害虫・害獣の防除が義務付けられています。

ネズミの糞尿が食品に混入することは食品衛生法違反となり、営業停止や行政指導の対象になります。

店舗経営者は定期的に害獣対策を行い、衛生管理を徹底しましょう。

最近では、プロの業者に年間契約で防除を委託するケースも増えています。

Q5. その他の害獣対策も相談できる?

ネズミだけでなく、イタチやコウモリ、ハクビシンなどの害獣も建物に侵入し被害を与えます。

当サイトではそれぞれの生態や対策を解説した記事も掲載しているため、気になる方は以下のリンクもぜひご覧ください。

まとめ

ネズミは1匹見つけただけでも短期間で増殖し、衛生・経済・精神面に大きな被害をもたらします。

ネズミ駆除は、環境的防除で餌・巣・侵入経路を断ち、罠や殺鼠剤で根気よく駆除することが基本です。

被害が広範囲に及ぶ場合や侵入経路が特定できない場合は、専門業者に調査と施工を依頼することで再発を防ぎ、長期的な安心を得られます。

費用相場は建物や被害状況によって異なるため、早めに相談し複数社の見積もりを比較することが賢明です。

早めに相談しておくことで、ネズミの被害が拡大する前に総額を抑えられる可能性が高まります。

「自分で試したけど効果がない」「被害が広がりすぎて手に負えない」と感じたら、プロの力が必要です。

「ハウスプロテクト」では、ネズミの習性と侵入経路を徹底的に調査し、再発させない根本的な駆除を提供します。

相談をはじめ、現地調査や見積もり作成もすべて無料で承っておりますので、まずは一度、お気軽にお問い合わせください。

ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる害獣に対応!まずは被害状況をお聞かせください。

駆除アンサーでは、害獣駆除のプロが日々の現場経験をもとに最新情報を提供しています。

この記事と併せて ネズミ対策業者おすすめ3社 や ネズミ駆除業者選びで失敗するパターン も参考に、あなたの状況に合った対策を選んでください。

早期の行動が、快適な生活環境を守る第一歩となります。