家の台所や倉庫などで「カサコソ」「カリカリ」といった物音に悩まされていませんか?

それはネズミが棲みついているサインかもしれません。

ネズミは繁殖力が強く、放置すると物をかじられるだけでなく、衛生面でも深刻な問題を引き起こします。

そんなときに取り入れやすい方法の一つが「粘着シート」を使ったネズミ駆除です。

本記事では、粘着シートの基礎知識や正しい使い方、注意点を専門的な視点で解説します。

ネズミ 粘着シートとは?特徴と基本的な使い方

ここでは、ネズミ対策に使われる粘着シートの基本情報や、どのような効果が期待できるのかをまとめます。

さらに、粘着シートならではのメリット・デメリットにも触れ、上手に活用するための土台となる知識を押さえましょう。

粘着シートの仕組みと効果

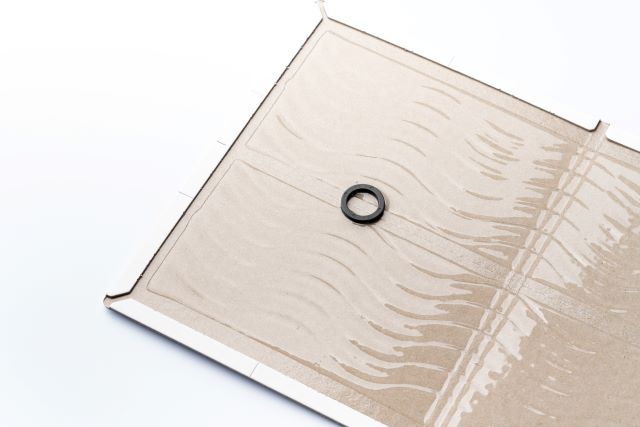

粘着シートは、強力な粘着面にネズミが足を踏み入れると動けなくなる仕組みです。

殺鼠剤(毒エサ)を使わず、ネズミを捕獲できる点が特徴となります。

毒を含まないため、子供やペットがいる家庭でも安全性を確保しやすいメリットがあります。

ただし、一度捕まえたネズミが暴れてシートから外れないよう、複数枚を広範囲に敷くなどの工夫が必要です。

さらに、ネズミの警戒心を解くために、侵入経路や通り道を見極めて設置することが大切です。

粘着シートのメリット・デメリット

粘着シートには以下のようなメリットとデメリットがあります。

メリット

毒を使わない:誤食リスクが少なく、ペットや小さな子供がいる家庭でも使いやすいです。

即効性がある:ネズミが踏めばすぐに捕獲でき、その場で確認できるため被害把握がしやすいです。

設置が簡単:シートを剥がして置くだけなので、初心者でも手軽に始められます。

デメリット

死骸処理の手間:ネズミが生きたまま捕獲される場合もあり、直接処分する必要があります。

警戒される場合がある:学習能力の高いネズミに、シートを回避されるケースもあります。

複数枚が必要:逃げ道を塞ぐため、ある程度敷き詰める必要がありコストがかさむこともあります。

参考:名古屋市「ネズミ -家の中でみかけたことはありませんか-」

粘着シートの正しい使い方とポイント

ここでは、粘着シートを効果的に使うコツを解説します。

ネズミの行動特性や安全面の配慮もあわせて確認し、失敗を減らしましょう。

ネズミの通り道を見極める

ネズミは警戒心が強く、決まった通り道(ラットサイン)を繰り返し移動する傾向があります。

壁際の黒ずんだ汚れや、フンの散らばりが目印になるため、まずは家屋内をくまなくチェックしてください。

通り道がわかったら、そこを狙って複数の粘着シートを隙間なく並べるのが効果的です。

通り道を塞ぐように設置して、ネズミが迂回できない状況を作ることがポイントになります。

広範囲に敷く&誘引剤でおびき寄せ

粘着シートを少ない枚数だけ置いても、ネズミに回避されてしまうことがあります。

最低でも数枚~十数枚ほど、壁沿いを中心に敷き詰めるイメージで取り組みましょう。

また、シートに誘引剤(ピーナッツオイルや魚粉など)がついている製品を選ぶと、ネズミが近づきやすくなります。

ただし、シートの上に直接エサを置くと、かえって警戒心を煽る場合もあるため注意が必要です。

安全面への配慮と適切な処理

粘着シートには毒成分が含まれないものが多い反面、捕獲後の処理に注意が必要です。

ネズミに触れると細菌やダニを媒介する可能性があるため、ゴム手袋やマスクを着用したうえで廃棄しましょう。

回収後はビニール袋に入れて密封し、自治体の廃棄ルールに従って処分してください。

生きたまま捕獲された場合、噛まれないよう十分注意が必要です。

粘着シートで失敗しないための設置テクニック

粘着シートは、設置の方法を間違えると効果が半減してしまうことがあります。

ここでは、よくある失敗パターンや成功例を踏まえて具体的な設置テクニックを紹介します。

少ない枚数で終わらせない

粘着シートは面積が限られているため、1~2枚だけ置いても、ネズミがその間をすり抜ける可能性が高いです。

壁際を中心にある程度の面積をカバーして、ネズミが踏まずに通れない状態を作ることが大切です。

古い家屋はネズミが複数ルートを利用している場合も多いため、複数箇所に分散して置きましょう。

シート上に直接エサを置かない

「シートの粘着面にエサを配置してネズミを誘導しよう」という発想がありがちですが、これは逆効果になるケースがあります。

ネズミは学習能力が高く、不自然にエサが置かれていると警戒して近づかない場合があるのです。

誘引剤があらかじめ塗布されているシートか、周辺に別途エサを置いて通り道へ誘導するほうが効果的です。

設置後も定期的に点検する

粘着シートを敷きっぱなしで放置していると、ホコリやゴミが付着して粘着力が落ちることがあります。

また、ネズミがかかって暴れた際にシートがズレて、設置場所が変わってしまうことも考えられます。

週に数回は点検し、必要に応じて新しいシートに交換したり、元の位置に戻したりすることで、効果を維持しましょう。

粘着シートだけでは不十分?再発防止策の重要性

粘着シートでネズミを捕獲できたとしても、再侵入や繁殖を防がなければ根本解決にはつながりません。

ここでは、粘着シートの駆除とあわせて実施したい再発防止策を紹介します。

侵入口の封鎖

ネズミは体が小さく柔軟性があるため、わずか1~2cmの隙間があれば侵入できます。

床下や壁、配管の隙間、通風口などをパテや金網でしっかり塞ぐことが不可欠です。

とくに古い家屋では、思わぬ場所に大きな穴が空いているケースもあるため、懐中電灯を使いながら丁寧に点検しましょう。

エサや巣材となるものを管理

ネズミはエサや巣材(紙や布など)が豊富な環境を好みます。

食品を密閉容器に入れたり、段ボールや古新聞を溜め込まないようにするだけでも、ネズミの居心地が悪くなります。

台所やゴミ箱まわりを清潔に保ち、巣作りの材料を減らすことが大切です。

定期的な点検と掃除

粘着シートである程度駆除しても、また別のネズミが入ってくる場合があります。

定期的に屋根裏や床下を覗き、フンやかじり跡がないか確認しましょう。

問題を早期発見することで、大量繁殖を防ぐことができます。

粘着シートで駆除できないネズミは当社にお任せください!

ネズミ駆除を自力で行うのはかなりの高難易度です。

自力での駆除に限界を感じたら、当社「ハウスプロテクト」にお任せください!

ネズミ被害についてもいろいろお伝えできますので、お気軽にご連絡いただければと思います。

当社はお客様のご要望に応じて、細かく作業内容を決めていきます。

「必要のない作業を行われて予想外の費用がかかった」「余計なサービスまで見積りに入っていて断り切れなかった」といったことはありえませんので、ご安心ください。

ご予算の範囲内でのネズミ駆除も承ることができますので、まずはお気軽にご相談いただければと思います。

ネズミは自力で駆除しても再発しやすい上に、健康面や衛生面など被害は大きいです。

ぜひ当社に、お客様の安心で安全な暮らしを取り戻すお手伝いをさせてください!

ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる害獣に対応!まずは被害状況をお聞かせください。

ちなみに、当社「ハウスプロテクト」が行うネズミ駆除については、以下の記事でも詳しくご説明させていただいております。

ご相談先にお悩みでしたら、参考にしていただければ幸いです。

まとめ

ネズミの被害を放置すると、建物の損傷や食品被害だけでなく、衛生面でも危険が拡大します。

そんな中、粘着シートは毒を使わずにネズミを捕獲できる手軽な方法です。

ただし、効果を最大化するには 「ネズミの通り道を見極める」「複数枚を広範囲に敷き詰める」「定期的にチェックする」 といったポイントが欠かせません。

捕獲後は死骸処理が必要なため、ゴム手袋やマスクを着用し、しっかりと密封して廃棄しましょう。

さらに、侵入口の封鎖やエサとなるものの管理を徹底しなければ、何度も再侵入される恐れがあります。

古い家屋の場合は特にネズミのルートが複雑化しているため、定期的な点検や掃除を習慣にすると安心です。

それでも被害が大きい場合は、専門業者に依頼して確実な駆除と再発防止策を講じるのも有効な手段です。

粘着シートの特性を理解し、再侵入を許さない対策を組み合わせれば、ネズミ被害を着実に減らせます。

ぜひ本記事を参考に、正しい粘着シートの活用法と総合的なネズミ対策を進めてみてください。