「夜になると、天井裏からキーキー、バサバサ…」

「ベランダや玄関先で、黒くて細長いフンを見かける…」

このような異変が起きていませんか?

その異変の正体は、あなたの家にコウモリが住み着いているサインかもしれません。

コウモリが住み着くと、騒音による不眠やフンによる健康被害、家に損害が及ぶなど取り返しのつかない被害に遭う可能性があります。

そこで本記事では、コウモリ駆除のプロが以下の点を分かりやすく解説します。

コウモリの「巣」の正体

家にコウモリがいるか分かる3つのサイン

巣(ねぐら)にされやすい危険な場所

コウモリの巣を放置する3つのリスク

自分でできる対処法と絶対にやってはいけない注意点

この記事を参考に、コウモリの被害に遭わないよう対処しましょう。

【結論】コウモリは鳥類のように巣を作りません

「コウモリの巣」と聞くと、鳥が小枝などを集めて作る、お椀のような形状のものを想像されるかもしれません。

しかし、日本の家屋に住み着くアブラコウモリは、巣材を運び込んで巣を作る習性がありません。

では「コウモリの巣」とは、一体何なのでしょうか。

それは、コウモリが集団で休息したり、子育てをしたりする「場所そのもの」を指します。

コウモリは一度安全な場所を見つけると、そこを「巣(ねぐら)」として利用し続ける習性があります。

そのため、放置すると被害が長期化・深刻化しやすいのです。

これってコウモリの巣?家にいるか分かる3つのサイン

「もしかしたら、うちにもコウモリがいるかもしれない…」そう感じた場合、まず以下の3つのサインがないか、ご自宅の周りを確認してみてください。

一つでも当てはまれば、コウモリが潜んでいる可能性が非常に高いです。

サイン①:夕方~夜間の不審な物音

コウモリは夜行性の動物です。そのため、日が沈んだ夕方から夜間にかけて活動が活発になります。

天井裏や壁の中から「キーキー」「チチチ」といった甲高い鳴き声や、「バサバサッ」という羽ばたきのような音が聞こえる場合、コウモリが潜んでいる可能性があります。

サイン②:建物の周辺に落ちているフン

コウモリのフンは、黒色で5mm〜10mmほどの細長い形が特徴です。

巣(ねぐら)となっている場所の真下や出入り口付近にまとまって落ちている傾向があります。

ネズミのフンとよく似ていますが、昆虫を主食にしているコウモリのフンは水分が少なく、指で軽くつまむと砂のようにサラサラと崩れます。

サイン③:夕暮れ時にコウモリが飛び立つ姿

もし、日没後の時間帯に、ご自宅の屋根の隙間や換気口といった決まった場所から、コウモリが外へ飛び立っていく姿を目撃した場合、そこに巣(ねぐら)があることはほぼ間違いないでしょう。

「サインに当てはまるが、巣の場所がわからない…」そのような場合でも、専門業者であればフンの痕跡などから巣の場所を特定することが可能です。

ご不安な方は、まずはお気軽に無料の現地調査をご利用ください。

\相談・現地調査・お見積り全て無料!/

ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる害獣に対応!まずは被害状況をお聞かせください。

コウモリが家の中に入ってきた時の対処法や注意点を詳しく知りたい方はこちら>>

コウモリの巣(ねぐら)が作られやすい場所

コウモリの巣(ねぐら)が作られやすい場所には、以下のような特徴があります。

- 雨風を防げて暖かい

- 侵入するための隙間がある

- 虫が集まりやすい

- ぶら下がる場所がある

①雨風を防げて暖かい

コウモリは、体温をいつも一定に保たなければ死んでしまう恒温動物です。

そのため、コウモリは、「雨風を防げて暖かい、体温を一定に保ちやすい環境」を好みます。

そんなコウモリが定住する巣を作る条件として、同じく恒温動物である人間が建てた人家は最適です。

具体的に、以下のような熱がこもりやすい場所に住み着く傾向があります。

- 断熱材の入った壁の中

- 太陽の熱で気温が上がる屋根裏

- エアコンの室外機の裏

このように、コウモリは人家の中でも特に熱がこもりやすい場所を好みます。

②1cm前後の隙間がある

コウモリは、1cm前後の隙間があれば、簡単に侵入できてしまいます。

具体的には下記のような場所が当てはまります。

- 窓やドアの隙間

- 換気口・通風口

- エアコンや室外機の配管の隙間

- 屋根と壁の隙間

- シャッターの隙間

- 雨戸や戸袋の隙間

- 経年劣化などで壁にできたヒビ

特に築年数の古い家の場合、老朽化が進んで多くのヒビや隙間ができているため、当てはまる方は注意しましょう。

③虫が集まりやすい

コウモリは、虫を主食にしています。

そのため、虫が集まりやすい場所に巣(ねぐら)を作る傾向があります。

具体的には、以下のような場所にコウモリが集まる傾向があります。

- 自然豊かな環境

- 近くに川が流れている

- 電灯が立っている

このように近所に虫が多く集まりやすい場所がある場合、コウモリに巣を作られやすくなってしまいます。

④ぶら下がれる場所がある

コウモリがぶら下がれる場所が周囲にある場合、注意が必要です。

具体的には、以下のような場所が挙げられます。

- 軒下や屋根裏

- 家の柱

- 倉庫や工場

これらの場所は、餌を探しに出かけたコウモリが一時的に休む場所として利用することが多く、それがそのまま「ねぐら」となってしまうケースもあります。

コウモリは、こうした場所を利用することで、地上に生息するヘビなどの天敵から身を守ります。

動物にとって、安心して過ごせる場所を「ねぐら」とするのは自然な行動ですよね。

以下、実際に軒下の隙間にできたスペースがコウモリの巣(ねぐら)にされている映像です。

引用元:「無限列車」ならぬ「無限コウモリ」軒下に住み着くコウモリを追い出す様子|ハウスプロテクトの害獣VLOG

わずかな隙間から続々と出てくるコウモリの姿に驚く方も少なくないと思います…。

ちなみに、このケースの場合だと、30匹以上も潜んでいたとのことです。

コウモリの巣(ねぐら)を放置してはいけない3つの理由

「すぐに追い出さなくても、実害がなければ大丈夫だろう」とお考えになるのは、非常に危険です。

コウモリの巣(ねぐら)を放置すると、時間とともに生活に影響を及ぼす様々な被害につながるおそれがあります。

理由①:騒音による精神的・身体的な影響

コウモリの巣(ねぐら)を放置すると、コウモリの羽音による騒音被害が発生します。

またコウモリは夜行性の動物のため、夜になってから、飛び回る羽音が聞こえてくることが多いです。

コウモリの出す騒音によってイライラさせられるだけなら、まだ良い方かもしれません。

しかし、騒音によって不眠になった結果、以下のような生活習慣病を引き起こす可能性があります。

- 糖尿病

- 高血圧

- 脂質異常症

これらの被害に遭わないためにもコウモリの巣は決して放置してはいけません。

理由②:フンやダニによる衛生面の被害

コウモリによる衛生的な被害も考えられます。

野生のコウモリは「ウイルスの貯水池」と呼ばれることがあるほど、さまざまなウイルスを保有するおそれがあります。

新型コロナウイルスのような、新しいウイルスを媒介する可能性もあるので身近にいる方はどうしても不安に感じてしまいますよね。

また、コウモリに寄生しているダニが家に入り込んでしまうと、布団に入ってきて寝ている間に吸血することもあります。

刺された箇所の腫れやかゆみはもちろん、刺された後にアレルギーになる可能性もあるので、たかだかダニだと侮ってはいけません。

参考:

ダニアレルギーの症状や対策、治療法は? 咳やくしゃみの原因とは | バルサン | レック株式会社

コウモリに直接触れなかったとしても、コウモリの出す大量の糞尿は乾燥し崩れることで空気中に飛散します。

そのため、コウモリに住み着かれた場合、お住まいが非常に不衛生な環境に変わってしまいます。

理由③:フン尿による家屋へのダメージ

フン尿は酸性が強く、天井の木材を腐らせたり、壁にシミを作ったりします。

被害が進行すると、大規模なリフォームが必要になり、高額な修繕費用がかかることも…。

また悪臭が染み付いてしまい、家の資産価値が下がってしまうケースもあります。

コウモリの巣(ねぐら)を見つけた時の対処法

では、実際にコウモリの巣(ねぐら)を見つけた場合、どうすれば良いのでしょうか。

ご自身でできる対処法を、以下4つの手順に沿って解説します。

手順①:侵入経路を特定する

まずは、コウモリがどこから出入りしているのか、その「侵入経路」を突き止めましょう。

夕方の時間帯に建物の外からじっと観察し、コウモリが出てくる場所を特定しましょう。

ちなみにコウモリの主な侵入経路は以下のとおりです。

- 屋根や瓦、壁の隙間

- ドアや窓の隙間

- 換気口・通風口

- 配管の隙間

- 戸袋や雨戸の隙間

- 外や壁基礎のひび割れ

出入り口は1箇所とは限りません。

そのため、考えれる侵入口や経路はすべて特定する必要があります。

コウモリの身体は、体長3cm程度と、とても小さいため、1cm前後の隙間があれば簡単に侵入することができます。

手順②:忌避スプレーで追い出す

侵入経路がわかったら、コウモリが嫌がるハッカ油などが成分の忌避スプレーを、巣(ねぐら)となっている場所へ噴射します。

ポイントは、コウモリがエサを探しに出かけている昼間に行うことです。

昼間に行うことで、夜に戻ってきたコウモリがニオイを嫌がり、中に入るのを諦めさせる効果が期待できます。

手順③:掃除・除菌する

コウモリを追い出せた後は、コウモリが残したフンや尿をきれいに掃除・除菌しましょう。

なぜなら、コウモリのフンや尿には病原菌や寄生虫などが含まれている恐れがあり、そのままにしておくのは衛生的によくありません。

掃除をされる際は、必ずマスクや手袋を着用し、消毒用アルコールなどで湿らせた布を使い、ホコリが舞わないように静かに拭き取ってくださいね。

手順④:侵入経路を塞ぐ

忌避スプレーでコウモリを追い出し、しっかり掃除・除菌できた後は、コウモリの侵入経路を塞ぎましょう。

侵入経路を塞ぐ際は、金網やコーキング剤などを使います。

ただし、必ず数日間は様子を見て、コウモリがもう戻ってきていないことを確認してから作業してくださいね。

コウモリを巣(ねぐら)から追い出す際の3つの注意点

ご自身でコウモリを巣(ねぐら)から追い出す際は、以下3つの注意点に気を付けてください。

- 許可なく捕獲・殺傷は鳥獣保護管理法で禁止されている

- 追い出す前に侵入経路を塞いではいけない

- 感染症予防のためフンは素手で触らない・吸い込まない

一歩間違えると、法律違反や感染症のリスクもあるため、ぜひご確認ください。

以下でそれぞれ解説します。

注意点①:許可なく捕獲・殺傷は鳥獣保護管理法で禁止されている

実は、コウモリは「鳥獣保護管理法」という法律によって守られています。

そのため、自治体の許可なく勝手に捕まえたり、傷つけたり、殺したりすることは法律で禁止されております。

違反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰則が科される可能性があるため注意しましょう。

そのため、対処法は、あくまで「追い出す」ことだと覚えておいてください。

参考:

環境省HP-鳥獣保護管理法の概要

注意点②:感染症予防のためフンは素手で触らない・吸い込まない

コウモリのフンには病原菌がたくさん含まれているため、掃除の際は細心の注意が必要です

下記を必ず着用しましょう。

- マスク

- ゴーグル

- ゴム手袋

またフンを清掃する際、掃除機は絶対に使わないでください。

なぜなら、掃除機を使うと、後ろから出る排気の風で目に見えないフンの粉や菌が空中に舞い上がってしまい、かえってお部屋全体に広げてしまうからです。

したがってコウモリのフンを掃除する時は、ホウキとチリトリで静かに集め、ゴミ袋をしっかり縛って処分しましょう。

注意点③:追い出す前に侵入経路を塞いではいけない

コウモリの侵入経路を先に塞いでしまうと、中に残っていたコウモリを閉じ込めてしまいます。

逃げ場を失ったコウモリが天井裏などで死んでしまうと、その死骸が腐敗し、強烈な悪臭やハエ、ウジなどの発生といった二次被害を引き起こすことになりかねません。

そのため、必ずコウモリを追い出してから侵入経路を塞ぎましょう。

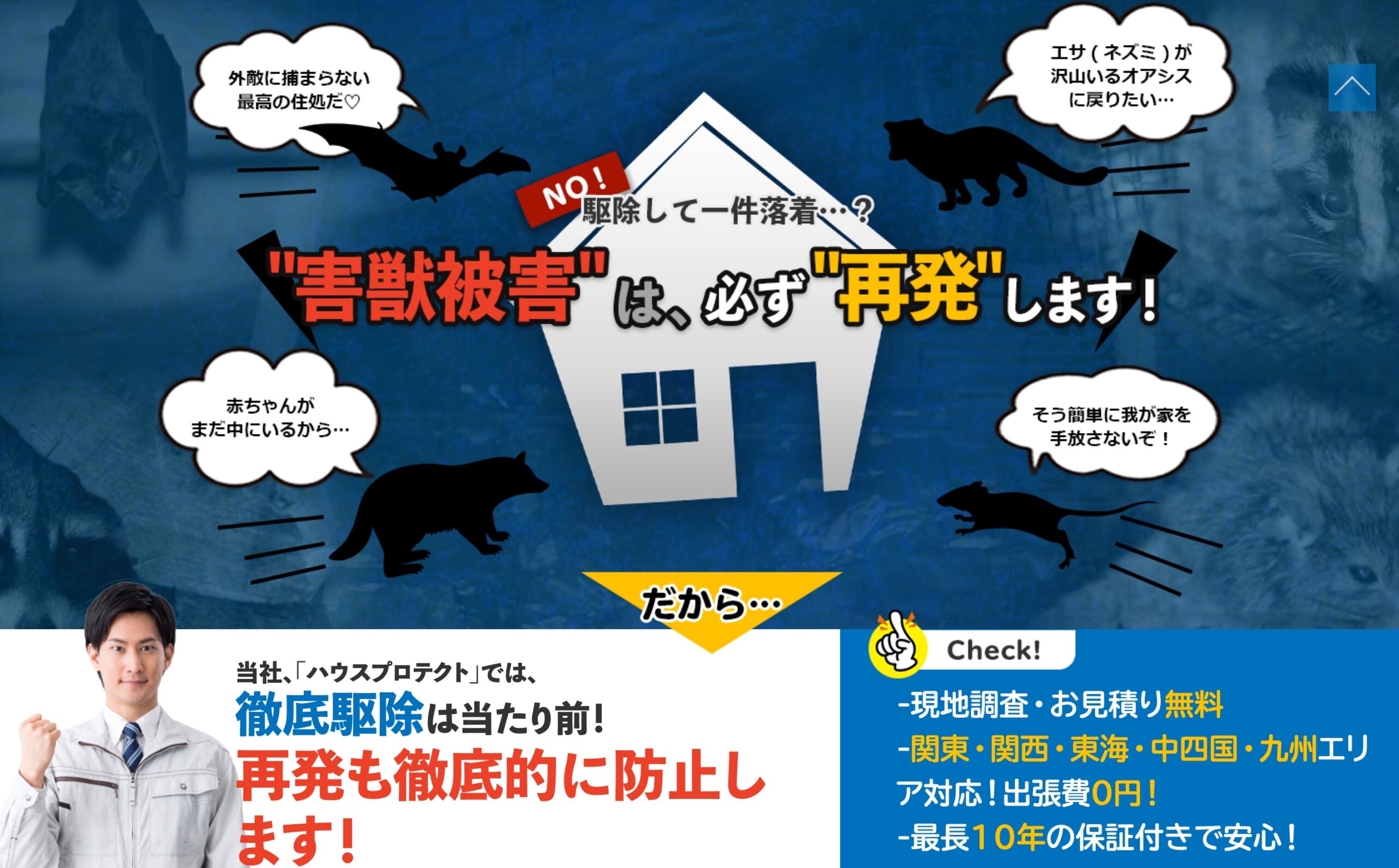

コウモリの巣(ねぐら)を見つけたら専門の駆除業者にご相談ください

ここまでご自身での対処法を解説してきましたが、すべての侵入経路を特定し、完璧に封鎖する作業は、専門家でなければ非常に難しいのが実情です。

もし、少しでもご自身での作業に不安を感じる場合は、無理をせず専門の駆除業者へ相談することをおすすめします。

私たち「ハウスプロテクト」は、害獣駆除の専門家として、コウモリ被害の根本的な解決をサポートいたします。

お客様の被害状況と侵入経路を徹底的に調査した上で、最適なプランをご提案させていただきます。

ご相談をはじめ、現地調査、お見積もりは全て無料で承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

コウモリ駆除のプロが誠意を持ってご対応いたします!

\お問い合わせフォーム入力は3分で完了!/

ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる害獣に対応!まずは被害状況をお聞かせください。

コウモリ駆除にハウスプロテクトをおすすめする理由はこちら>>

コウモリの巣(ねぐら)に関するよくある質問【Q&A】

ここでは、コウモリの巣(ねぐら)に関して、次のよくある質問に回答していきます。

- コウモリが巣に戻る時間は?

- 市役所や保健所はコウモリを駆除してくれますか?

- コウモリの駆除に最適な季節はありますか?

- 火災保険は適用されますか?

上記と同じ質問をお持ちの方はもちろん、似ている疑問を抱えている方もぜひご確認ください。

以下でそれぞれ解説します。

Q. コウモリが巣に戻る時間は?

A. コウモリは朝5時~7時、日の出前に巣に戻る傾向があります。

夕方17時~19時になると、巣を出て餌を探し始めるので、活動する時間帯を考慮してコウモリ対策を行いましょう。

Q. 市役所や保健所はコウモリを駆除してくれますか?

A. いいえ、市役所や保健所といった行政機関が、直接ご自宅のコウモリを駆除してくれることは基本的にありません。

ただし、相談に乗ってくれたり、専門の駆除業者団体を紹介してくれたりするケースはありますので、一度お住まいの自治体に問い合わせてみるのも良いでしょう。

Q. コウモリの駆除に最適な季節はありますか?

A. コウモリは夏に繁殖期を迎えます。

この時期は、まだ飛べない子どもが巣(ねぐら)に残っている可能性が高いため、追い出しが困難になります。

そのため、コウモリをご自身で駆除したい場合や専門業者に依頼したい場合は、子どもが巣立った後の秋(9月〜10月)や冬眠から覚めて活動が活発になる前の春先が最適な季節と言えるでしょう。

Q. 火災保険は適用されますか?

A. 残念ながら、コウモリなどの害獣による被害は、火災保険における「風災・雪災」といった自然災害とはみなされず、ほとんどのケースで保険の適用対象外となるのが現状です。

まとめ

本記事では、コウモリの巣の正体や、それに伴うリスク、そして具体的な対処法について解説しました。

コウモリは一度住み着くと、簡単には離れません。

そして、なにより感染症などのリスクを伴う環境で、ご自身で作業を行うことは決して推奨できるものではありません。

安心して過ごせる日常を取り戻すためにも、まずは専門家であるハウスプロテクトに、今お困りの状況をお聞かせください。

\ささいなことでもお気軽にご相談ください/

ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる害獣に対応!まずは被害状況をお聞かせください。