「家の壁にコウモリがいるけど、一向に動く気配がない…」「放っておけば、勝手にいなくなるだろう」とお考えではありませんか?

残念ながら、コウモリが勝手にいなくなることは考えにくいです。

また壁から動かないコウモリをそのまま放置すると、想像以上に深刻な被害へと発展する恐れがあるため、早急な対処が不可欠です。

そこで本記事では、壁に潜むコウモリを放置する危険性をはじめ、安全かつ確実に解決するための対処法をプロの目線から詳しく解説します。

壁から動かないコウモリの理由

コウモリは夜行性のため、日中は人目につかない場所で休眠しています。

もし家の壁から動かないコウモリを見かけたら、それはその場所を「巣(ねぐら)」にしようとしているサインかもしれません。

ちなみにコウモリが巣にしようとしている理由は以下のとおりです。

- 安全で居心地が良い

- 近くに餌場がある

- 壁の隙間を理想的な住処だと判断している

またコウモリはわずか1~2cm程度の隙間があれば侵入可能です。

特に、外壁が経年劣化でヒビ割れを起こしている場合、そこから侵入し、やがて大量に繁殖してしまう事態に発展することも…。

さらにコウモリは、繁殖すると深刻な被害を引き起こすため決して放置してはいけません。

ちなみに昼間動かない場合、コウモリが家の壁を休憩場所にしている可能性があります。

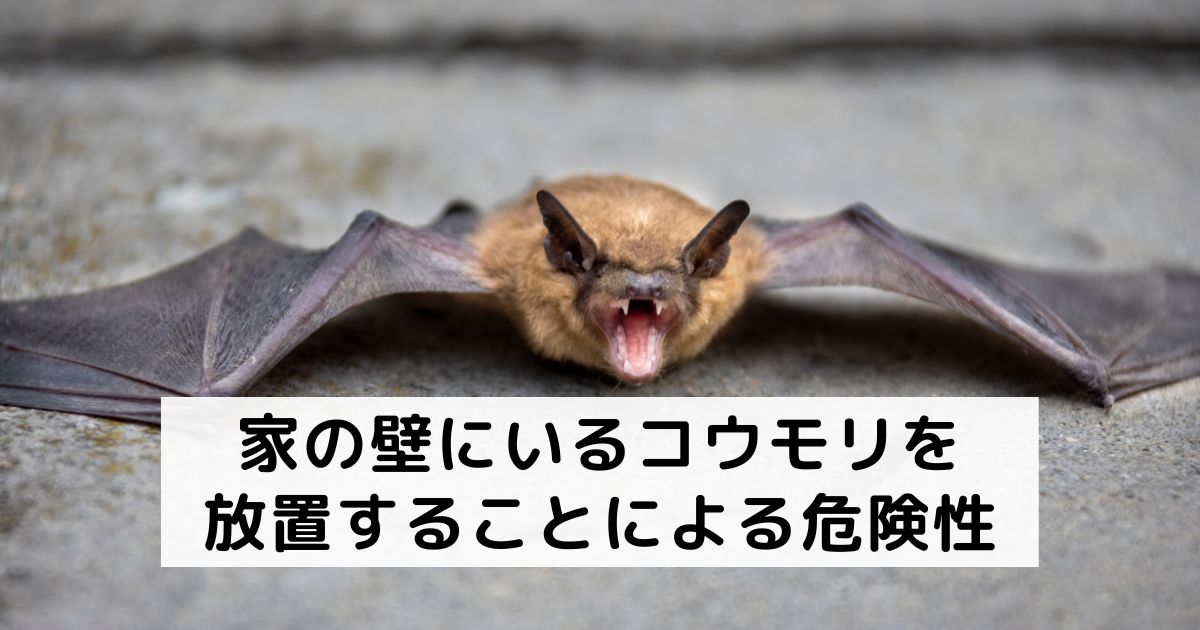

家の壁にいるコウモリを放置する危険性

家の壁や軒先、ベランダにいるコウモリを放置すると、さまざまなリスクがあります。

家を巣にされてしまうと、健康被害や住宅劣化を招く恐れがあるので要注意です。

健康被害

コウモリの身体にはノミやダニがついています。

それらが家の中に落下して入り込むと、ダニアレルギーになるおそれも。

家の壁にコウモリがいると、ノミやダニが家に入る可能性も高くなるので要注意です。

参考:

ダニアレルギーの症状や対策、治療法は? 咳やくしゃみの原因とは | バルサン | レック株式会社

住宅劣化

コウモリが住み着いてフンをすると、住宅劣化に繋がります。

しかも、せっかくフンを掃除しても、コウモリが住み着いてしまっている場合、またフンをされてしまうので住宅が汚れ続けます。

さらには、コウモリの糞は悪臭を放つため、住宅内が臭くなってしまいます。

以上のようにコウモリが身近にいると、多くの被害が発生するので要注意です。

「こんな被害に遭いたくない!」「家の壁に似たようなフンがあった」といった場合、まずは一度プロの害獣駆除業者へ相談してみてください。

「ハウスプロテクト」では、通話料をはじめ、現地調査も無料で行っております。

家の壁から動かないコウモリを追い払う方法

もし家の壁にコウモリがいるなら、早めに対処しなければなりません。

なぜなら、家の壁から繁殖し、健康被害や住宅劣化を招く恐れがある

コウモリ対策としては、忌避剤や苦手なニオイを使ってコウモリを住宅内から追い出した後、侵入経路となる隙間の徹底封鎖を行うことが大切です。

忌避剤や苦手なニオイを使う

家の中や壁にコウモリがいる場合、まずは忌避剤や苦手なニオイを用いて、コウモリを住宅内から追い払いましょう。

その際に用いる忌避剤には、下記3つのタイプがあります。

- ジェルタイプ

- スプレータイプ

- 錠剤タイプ

まずジェルタイプの忌避剤には、効果が1年くらいあり、コウモリの侵入を防ぐにあたっての持続性が高いのが特徴です。

もっともポピュラーに使われるのはスプレータイプであり、狭い箇所に効果的に働きかけます。

隙間を封鎖する

せっかく忌避剤でコウモリを追い出しても、侵入口となる隙間があれば、コウモリは再度侵入してきてしまいます。

ここで大事なのは、コウモリは僅か1センチ程度の隙間があるだけで、侵入できてしまう点です。

そのため、通風口などの隙間には、パンチングメタルや網目の細かい金網などを取り付けて塞ぐようにしましょう。

パンチングメタルは、穴の大きさや板の厚みの調整がしやすく、塞ぎたい通風口に合わせて使用できるので便利です。

ただし、ここで注意すべきなのが、外壁と内壁の隙間は塞いではいけないという点です。

なぜなら、サイディングなどを用いて外壁と内壁の隙間を塞いでしまうと、雨水の逃げ場が無くなって雨漏りに繋がってしまうからです。

このように、ただでさえ外壁の小さな隙間を埋めるのが大変であるにもかかわらず、埋めてはいけない隙間もあるため、隙間の封鎖は非常に難易度の高い作業であると言えます。

コウモリ対策には十分な準備と注意を

家の壁から動かないコウモリ対策の方法もお伝えしましたが、それを実施する際には十分な準備と注意が必要です。

なぜなら、野生生物であるコウモリは病原菌を保有する可能性があるからです。

参考:

動物由来感染症 – 厚生労働省

家の壁にコウモリがいると早く追い出したくなるとは思いますが、慎重に対策しなければなりません。

コウモリが原因で発症する病気

コウモリが原因となる病気や病原菌には、たとえば次のようなものがあります。

レプトスピラ症

レプトスピラ症は、動物の尿を経由して伝染する病気です。

げっ歯類などが保菌者となるケースが多いですが、実はコウモリが感染していることもあります。

傷のある皮膚や粘膜(目や口や鼻)がコウモリの尿に触れると感染してしまう可能性があります。

レプトスピラ症は、最悪の場合、死に至る可能性もある病気です。

サルモネラ菌

サルモネラ菌は、動物の糞から見つかることがある病原菌です。

オオコウモリの一部がサルモネラ菌を保菌している可能性があると言われています。

感染するとサルモネラ症になり、急な発熱、下痢、複数、嘔吐などの症状が2~7日程度続きます。

ヒストプラスマ症

ヒストプラスマ症は、この病気に感染したコウモリのフンに菌が含まれていることがある肺感染症です。

アメリカでは毎年50万人程度が感染する米国最大の真菌性風土病であると言われており、集団感染にも発展する病気です。

ヘンドラウイルス

ヘンドラウイルスは、このウイルスに感染しているオオコウモリが原因で発症するウイルスです。

オオコウモリの体液で汚染された飼料を馬が食べ、その馬の体液と人間が濃厚接触することで、人間も感染します。

発症することは極めて稀でありながら、感染された例のうち半数程度では死亡に至っている病気です。

参考:

FORTH|最新ニュース|2011年|コウモリと人の健康

日本ではコウモリによる病気のリスクはまだあまり明らかになっていません。

しかし、病原菌を保有するおそれがあることは押さえておきましょう。

コウモリ対策に向けた準備や注意

上記のような病気に罹る危険性があることも踏まえ、自力でコウモリ対策を行う場合、以下のような準備は必須となります。

完全装備で臨む

接触すると様々な病気に罹る可能性があることから、コウモリに直接触れることは極めて危険です。

余計な接触を避けるためにも、コウモリ対策をするなら、面倒に感じても以下のような服装で臨みましょう。

・帽子

・マスク

・ゴーグル

・手袋

フンに近づかない

外壁に住み着いたコウモリは大量のフンを排泄します。

コウモリのフンには、病原菌やダニ・ノミが含まれているリスクがあります。

また、コウモリのフンは放置すると乾燥し、空気中に漂い始めるため、フンがある場の空気を吸うだけで健康被害に遭う可能性も…。

したがって、フンに近づくこと自体が危険となります。

また家の壁にコウモリがいると、その場所の下が糞尿で汚れてしまうので見た目も悪くなるでしょう。

フンがあるからすぐに病気になるというわけではありませんが、油断はできない状況です。

コウモリ対策はプロの駆除業者へ相談!

家の壁にコウモリが居る場合、放っておくと健康被害や住宅劣化に繋がるため危険です。

またコウモリは「鳥獣保護管理法」によって保護されているため、許可なく捕獲・殺傷すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることがあります。

参考:

環境省HP-鳥獣保護管理法の概要

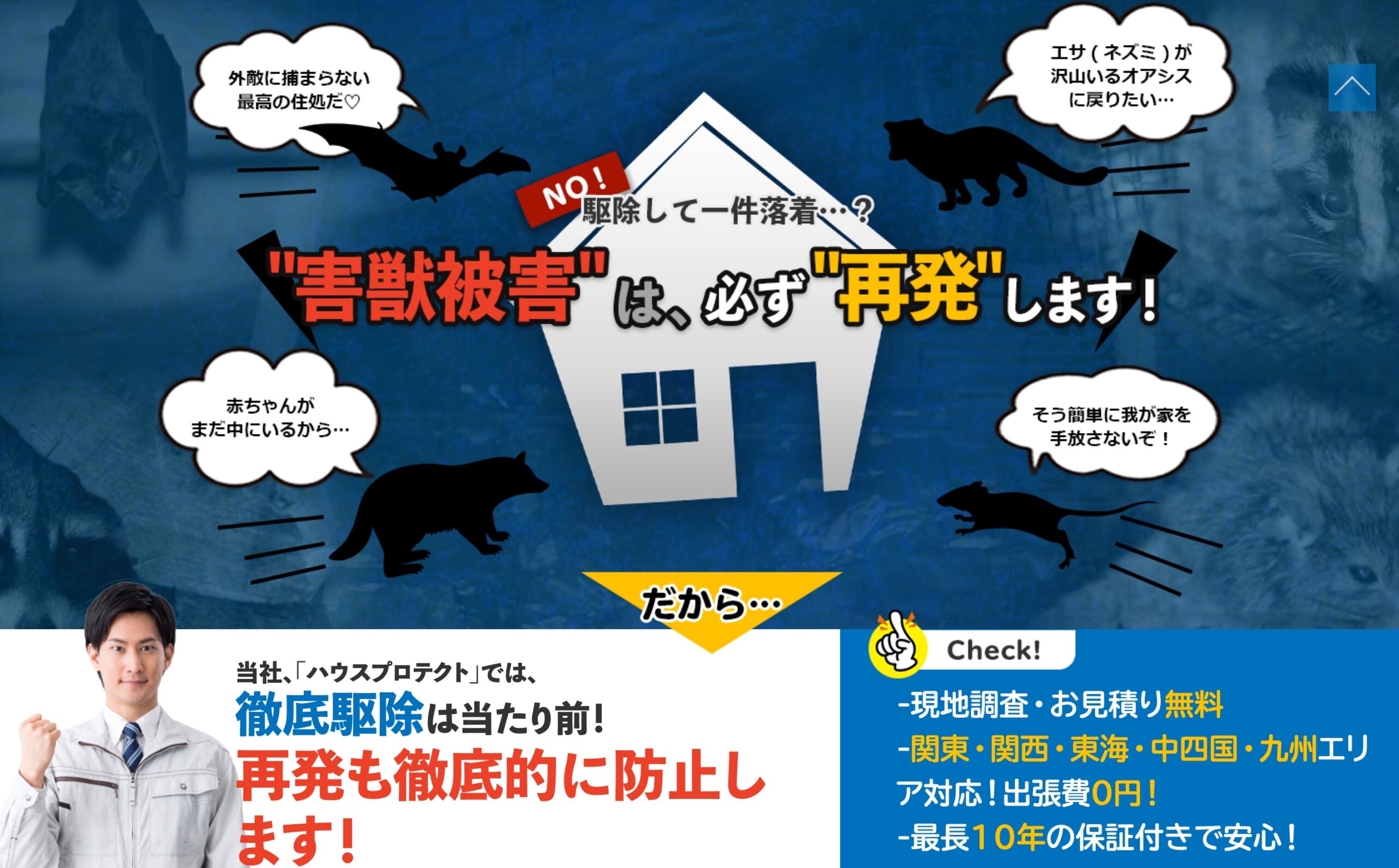

そこで本記事では、まずは一度、プロの害獣駆除業者へ相談してみることをおすすめしております。

特に「ハウスプロテクト」では、専用の薬剤を用いてコウモリを徹底的に追い出してくれる業者です。

またコウモリの侵入経路となりうる隙間は、すべて封鎖しますので被害の再発を心配する必要もありません。

万が一、被害が再発した場合も「最長10年の保証」があり、期間内であれば無償で対応してくれます。

そんな「ハウスプロテクト」では、通話料をはじめ、現地調査やお見積り作成まで全て無料で行っています。

今、これといった被害に遭っていなかったとしても、家の壁から動かないコウモリはいずれ繁殖し、被害が拡大する可能性が高いです。

「これ以上コウモリの被害が大きくしたくない!」「病原菌やウイルスなどと無縁な生活を取り戻したい」そんな場合は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。