「アライグマは、どんなものを食べるの?」

「アライグマを捕獲するために使える好物の餌は?」

そんなアライグマの食の習性を知りたい方もいらっしゃるのではないでしょうか。

結論からお伝えしますと、アライグマは雑食性の動物なので、幅広いものを食べます。

近年では、そんなアライグマによる農作物や家庭ゴミを食い荒らす被害も多数、報告されています。

そこで本記事では、アライグマが好きな食べ物や好物、罠・捕獲の際によく使われる餌を紹介してまいります。

またアライグマを飼育や捕獲しても良いのかどうかも解説してまいりますので、ぜひ参考にしてみてください。

本記事を参考に、アライグマの餌となり得る食べ物を把握し、被害にあわないよう対策してまいりましょう!

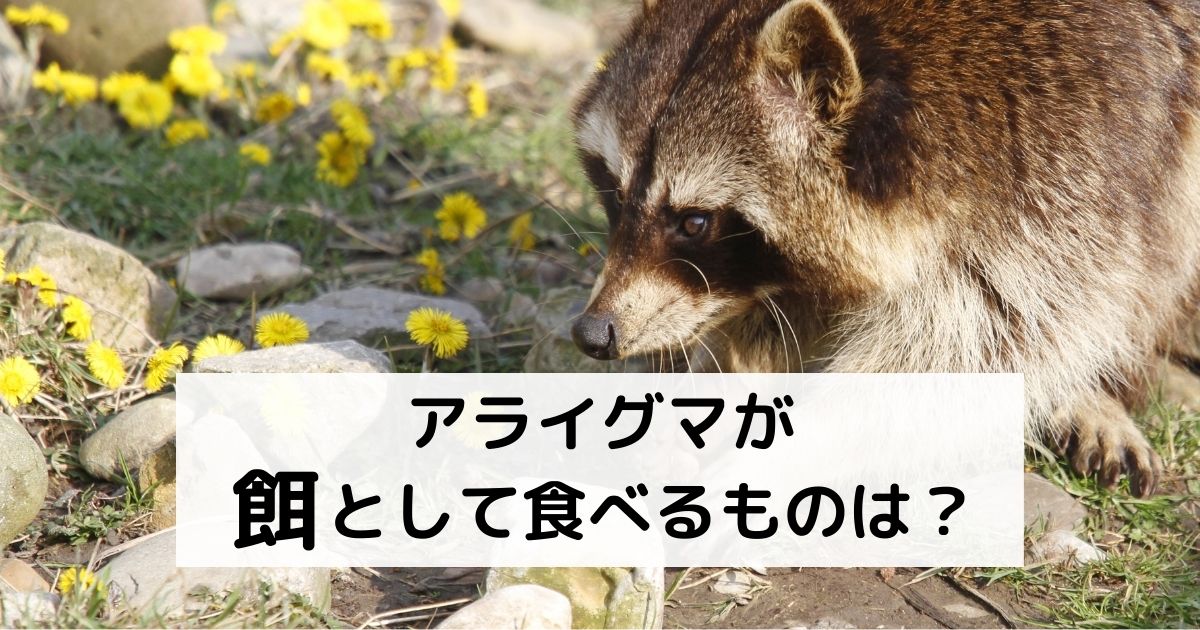

アライグマが餌として食べるものは?

まず冒頭でもお伝えしましたように、アライグマは雑食性の動物です。

たとえば、以下のようなものを餌として食べることが確認されています。

- イヌビワやアケビ、カキなどの果実

- 木の実

- バッタやコオロギなどの昆虫

- カエルやトカゲなどの小動物

- 鳥類のヒナや卵

- 魚

- エビやカニ類

このように、かなり幅広いものを食べることがおわかりいただけるでしょう。

アライグマは地上だけではなく、木の上や水辺でも活動するので、餌の種類も自然と幅広くなります。

また街中にいるアライグマは人が捨てた生ゴミを食べることもあるので、身近にアライグマがいる場合は、慎重にゴミ捨てを行わなければ荒らされてしまうので要注意です。

アライグマは餌を洗う?

「アライグマ」という名前なので、アライグマが餌を洗うかどうか気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

アライグマが餌を洗っているような動画を見たことがある方もいるかと思いますが、実はそんなアライグマの行動については諸説あります。

魚やエビ、カニのような水辺の餌を食べるときに、洗っているように見えるというのが1つ目の説です。

2つ目の説としては、水に手をつけることによって、感覚を敏感にしているというものも挙げられます。

いろいろな説があるのですが、アライグマが食べ物をキレイにするために洗っているわけではないというのが現在の主流な見解です。

そのため、多少汚れているように見える餌も、洗うことなくそのまま食べるケースが一般的となっています。

アライグマはエサトラップ法で生息確認ができる

アライグマの餌は、その生息地を見極めるためにも活用されています。

エサトラップ法という調査手法で、2007年度の近畿地方におけるアライグマ防除モデル事業で考え出されました。

餌を加工した塩ビ管やペットボトルに入れて吊るしておくことで、アライグマがそのエリアに生息しているのかどうかがわかります。

この調査手法は、アライグマが両手を上手く使って餌を取る性質を利用したものです。

ほかの動物だと餌を取れないようになっているので、アライグマがいるかどうかをピンポイントに判別できます。

環境省が出している「アライグマ等防除ハンドブック 第2編〔現地活動編〕」では写真付きで紹介されています。

参考:

https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/racoon_chushi_03.pdf

箱罠でアライグマを捕獲する際によく使われる餌

箱罠でアライグマを捕獲する場合、少しでも捕獲しやすい餌を使いたいですよね。

「なんでも食べるとはいえ、特に罠にひっかかりやすい好物があるはず!」と思う方も少なくないでしょう。

しかし、アライグマの餌については、捕獲のプロである害獣駆除業者も工夫しており、当社が使っているものも企業秘密です。

ただ、インターネットで調べてみると、以下のようなものを使うと捕獲しやすいとされています。

- キャラメル味のスナック菓子

- ドーナツや揚げパン

- バナナ

- リンゴ

- ブドウ

特にキャラメル味のスナック菓子にピーナッツバターを塗ると高い効果が得られるという意見があるので、餌に悩んでいる方は、一度、試してみるのが良いでしょう。

ほかにもコンビニのファミリーマートに売っているファミチキも餌としては非常に有効だといわれています。

ちなみに、箱罠の設置場所は、アライグマが安心して餌を食べられるような壁沿いや屋根の下で、ほかの動物の視界に入りにくい場所がおすすめです。

注意!アライグマの捕獲や飼育は法律違反!?

アライグマの捕獲や飼育は、以下の法律により禁止されています。

- 外来生物法

- 鳥獣保護管理法

ただし、農林水産業への被害や家屋への侵入、糞尿被害などが発生している場合は、地方自治体に申請し「有害鳥獣捕獲許可」を得ることで捕獲が可能になります。

したがって、アライグマの捕獲を許可なく行うのは法律違反、かつペットとして飼育するのも法律で禁止されているため、絶対に行わないようにしましょう。

違反した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される場合があるため注意すべきです。

参考:特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律

環境省「防除に関するQ&A」

環境省「日本の外来種対策 罰則について」

▼アライグマを安全に捕獲する方法は、以下の記事で詳しく解説しています。

アライグマが身近にいるなら専門家に相談しよう

もしアライグマが身近にいるようでしたら、専門家に相談しましょう!

「いや、今は特に被害が出ていないし、何も困っていないから大丈夫かな~」そんな方もいらっしゃるかもしれませんね。

しかし、アライグマは身近にいるだけで、以下のような被害をもたらすリスクがあるため早急に対処すべきです。

- 農作物被害

- 糞尿による汚れや悪臭

- 騒音

- 建物の損壊

- ペットを襲う

- 感染症のリスク

このように今は家に入ってきていなくても、明日にはどうなっているのかわかりません…。

特にアライグマが「狂犬病」を保有していた場合、嚙まれたり引っかかれたりすると感染するリスクがあります。

現在も治療法はないため、発症すると100%死に至ります。

そのため、特に被害がなくてもアライグマが身近にいる場合は、油断せず、家の中をはじめ、庭や畑などアライグマの侵入経路を事前に塞いでおいたほうが良いでしょう。

家に入ってきたことがある場合は、すべてのアライグマを確実に追い出したうえで侵入経路を封鎖し、アライグマが活動していた場所を清掃しなければなりません。

アライグマは、先述しました「狂犬病」をはじめ、ウイルスや病原菌、ノミやダニといった害虫をお住まいに持ち込んでくるおそれがあるため、清掃や消毒は必須です。

参考:

動物由来感染症 – 厚生労働省

「自分じゃ対処できそうにない」「どうしたらいいかわからない」そんな場合は、プロの駆除業者に相談してみてください。

後回しにすると、アライグマの被害が大きくなったり、駆除費用が高くなったりするので、早めに対処してもらいましょう。

▼アライグマによる健康被害について詳しく知りたい方は以下の記事よりご確認ください。

アライグマ駆除の専門業者をお探しでしたら当社へご相談ください

「自分じゃ対処できそうにない」

「アライグマが身近にいるけど、どうすればいいかわからない…」

そんなアライグマについて少しでも困っていることがありましたら、ぜひとも当社「ハウスプロテクト」へご相談ください。

「現状、被害もないし大丈夫かな~」と思っていても、今後も被害が発生しないとは言い切れません。

また、ご自身でアライグマを駆除する場合は、侵入経路を特定し、封鎖した後にアライグマを捕獲しなければなりませんが、専門知識や技術がないと難しく、被害が再発してしまうケースが大半です。

クチコミ評価業界トップクラスを誇る「ハウスプロテクト」では、再発させない害獣駆除に意識して取り組んでおります。

万が一、被害が再発した場合も「最長10年の再発保証」を用意しておりますので、長期にわたりサポートさせていただきます。

実際の駆除実績が気になる方は、こちらの記事よりご確認ください。

そんなハウスプロテクトでは、相談をはじめ、現地調査や見積もり作成も無料で行っております。

「あの時、相談しとけばよかった…」と後悔しないためにも、ぜひともお気軽にお問い合わせください。

ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる害獣に対応!まずは被害状況をお聞かせください。

まとめ

アライグマは雑食性の動物なので、なんでも食べます。

自力で捕獲する場合は、自治体に許可をもらい、好物の餌を使って効率良く捕まえましょう。

許可なく、捕獲しようとすると法律違反に問われるので注意してください。

またご自身で捕獲しようとしても、専門知識や技術がないと難しく、被害が再発するケースが大半です。

そのため、アライグマが身近にいる場合は、プロに相談してみてください。

当社、害獣駆除のプロである「ハウスプロテクト」では、累計実績10,000件以上から得た豊富なノウハウと経験により、徹底的に駆除し、再発防止に努めております。

相談はもちろん、現地調査や見積もり作成も無料で行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる害獣に対応!まずは被害状況をお聞かせください。