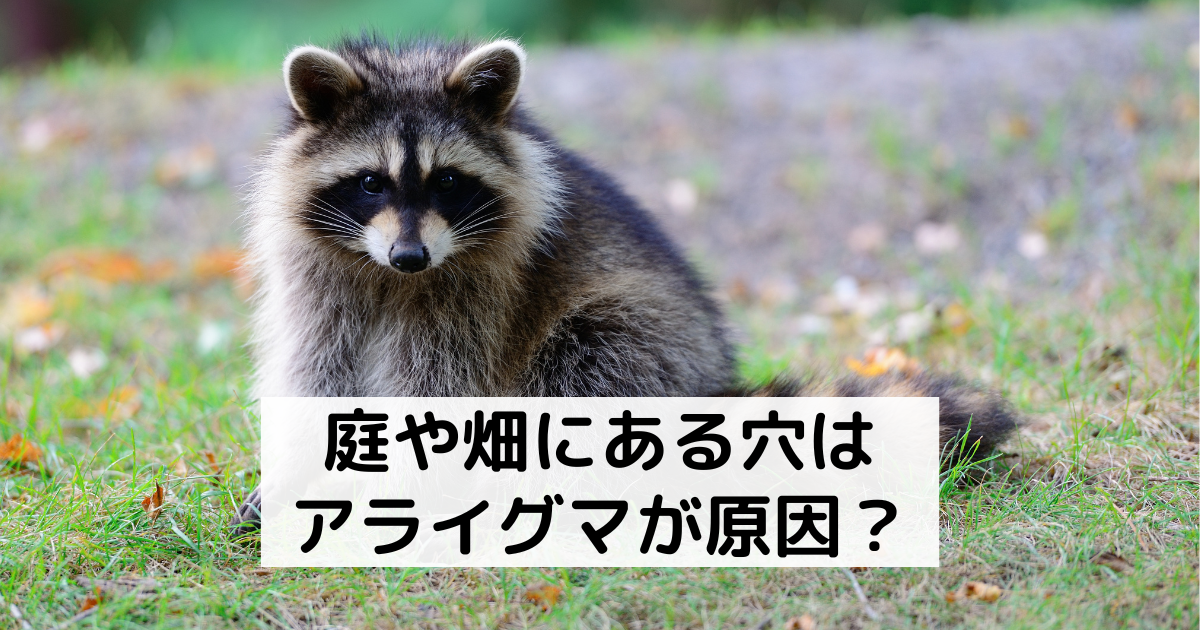

「庭や畑に突然できた謎の穴…これって、アライグマの仕業?」と疑問をお持ちの方へ!

結論からお伝えしますと、アライグマは穴を掘る習慣がないため、多くの場合はアナグマ・イタチ・モグラなど別の動物が掘った可能性が高いです。

そこで本記事では、「穴を掘った動物を特定する方法」や「被害拡大を防ぐ対策」を害獣対策のプロが詳しく解説します。

ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる害獣に対応!まずは被害状況をお聞かせください。

庭や畑に穴を掘る動物はアライグマが正体?

結論からお伝えしますと、庭や畑に出来た穴はアライグマが堀った可能性は低いです。

なぜなら、アライグマは基本的に穴を掘る習性がないからです。

アライグマは、基本的に他の動物が掘った穴や樹木の空洞など、既存の空間を利用し生活します。

したがって、庭や畑に浅い穴が掘られていた場合は、アライグマが掘った可能性があります。

「アライグマが家にいるかもしれない」 「もしアライグマが住みついていたらどんな被害があるの?」 など、アライグマの気配があり不安を感じているのではないでしょうか。 野生で暮らすアライグマは、病源菌を保有しているリスクがゼロでは[…]

アライグマ以外!庭や畑に穴を掘る動物は?

庭や畑に穴を掘る動物としては、下記5つの種類が挙げられます。

- アナグマ

- イタチ

- ねずみ

- タヌキ

- もぐら

これらの動物は人間の生活にさまざまな被害を与える害獣に分類されるため、早めに対策しなければなりません。

以下でそれぞれの害獣が掘る穴の特徴を解説いたしますのでぜひご確認ください。

アナグマ

アナグマは、小さな頭と胴長の身体、短い尾が特徴的な動物です。

アナグマは夜行性のため、昼間は巣穴にこもっていることが多いです。またアナグマは名前の通り、穴を掘るのが得意な動物です。

5本指の長い爪を使い、竹林などで巣穴を掘って生活しています。

食性はやや肉食よりの雑食で、土を掘ってミミズや昆虫、カエルやモグラなどを食べるほか、農作物や果実を好んで食べます。

近年、アナグマは人里を餌場とするようになり、農作物への被害が増加しています。

アナグマによる農作物被害を防ぐには、地上だけの対策では不十分です。

なぜなら、アナグマは地面を掘って侵入するため、防護柵を設置する際は、柵の下部30センチほどを地面に埋め込む必要があります。

ただし、埋め込みすぎると地上の柵の高さが低くなり、乗り越えられてしまう可能性があるため、地上と地下の両方をバランスよく対策することが重要です。

イタチ

イタチは、人家の屋根裏にも上がれるほど高い所に登るのが得意な動物です。また庭や畑などに穴を掘って、地中のミミズを食べることも得意とします。

ちなみに、イタチは気温変化の少ない土の中を好みます。

あちこちをぼこぼこに掘り起こされて、しかもそこに糞尿をされると、悪臭まみれで畑が壊滅的な状態になってしまうこともあります。

こちらの記事では、イタチが庭や畑などに穴を掘った場合の特徴や被害、対処法を解説していますのでぜひ参考にしてみてください。

ねずみ

庭などに穴を掘って巣穴を作るのは「ハツカネズミ」と「ドブネズミ」の2種類です。

ねずみは身体が小さいだけあって掘る穴も浅めです。

堀った穴の中に、段ボール材や布切れや木の葉などを持ち込んで巣を作ることもあります。

タヌキ

もしアライグマが庭や畑に穴を掘っている姿を見た場合、タヌキと勘違いしているかもしれません。

またアライグマとタヌキの見た目も非常に似ているため、ぱっと見で判断するのは難しいでしょう。

こちらの記事では、アライグマとタヌキの違いを詳しく解説していますので、それぞれの違いを把握しておきたい方はぜひご確認ください。

もぐら

穴を掘る動物といえば、「もぐら」というイメージを持っている方は多いでしょう。

そのため、他の害獣が掘る穴とは簡単に区別できるはずです。また、もぐらは、気温の変化が少ない土の中で暮らすのを好んでいます。

もぐらが掘る穴は深く、地中で他の穴と繋がっています。これらの穴はトンネル状になっており、主要な通路である「本道」と、そこから枝分かれした「支道」に分けられます。

もぐらが縦横無尽に地中に穴を掘ることで、畑の地盤が緩み、その結果、農作物の根や芽が破壊されてしまいます。

以上のように、庭や畑に穴を掘る害獣は多岐にわたり、それぞれ特徴も被害も異なります。

「どの動物の特徴にもピッタリ当てはまらない…」「自力で特定できそうにない…」そんな場合は、まずは一度、プロの害獣駆除業者に相談してみることをおすすめします。

累計10,000件以上の駆除実績を誇る「ハウスプロテクト」では、穴を掘った正体をしっかり見極め、二次被害に遭わないように最適な対処法をご提案します。

メール・電話相談をはじめ、現地調査や見積もり作成も全て無料で行っておりますので、被害が拡大する前にぜひお気軽にお問い合わせください。

\24時間365日受付中!相談のみOK/

ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる害獣に対応!まずは被害状況をお聞かせください。

庭や畑に穴を掘られる原因

庭や畑などに穴が掘られている場合、アライグマ以外の害獣が掘った可能性が高いです。

ただし、害獣が庭や畑に来る環境の場合、アライグマも寄り付く可能性があります。

以下では、害獣が庭や畑に寄り付く原因や放置するリスクを紹介します。

家庭菜園をしているから

家庭菜園をしていると、その農作物を狙って、さまざまな害獣が集まりやすいです。

具体的には、家庭菜園や畑で腐った作物などを放置していると、それが害獣の餌になってしまうため注意しましょう。

そんな家庭菜園や畑では、柵を設置することで害獣被害を回避できる場合があります。

柵には以下の種類があります。

・ネット柵 ⇒ イノシシ・シカ用

・ワイヤーメッシュ柵 ⇒ イノシシ用

・金属柵 ⇒ イノシシ・シカ用

ゴミを適切に処理していない

野菜くずのような生ごみは、動物たちにとっては栄養価の高いご馳走になります。

実際、人間が生ゴミを放置するだけで、動物の個体数の増加に繋がります。

そのため、野菜くずなどは畑の隅などに放置せず、生ゴミは蓋付きのゴミ箱に入れることが重要です。

家の周辺に害獣の隠れ場所が多い

家の基礎部分にある通風口や屋根の継ぎ目などが経年劣化して穴ができていると、そこから害獣が入り、棲みつかれてしまいます。

そうした場所が多ければ多いほど、害獣被害は拡大しやすくなるので注意が必要です。

庭や畑に掘られた穴を放置すると“深刻な二次被害”に発展する恐れも!

庭や畑に穴を掘られた穴を放置すると、下記の二次被害に発展しかねません。

家屋内で害獣が繁殖する

断熱材、配管、電気ケーブルなどが破壊される

糞尿による腐敗臭・アレルゲンがまん延する

建材の破壊・断熱材が劣化する

感染症やダニなどの衛生被害に遭う

特に、以下のようなケースにあてはまる場合、すでに害獣に侵入されている可能性があります。

庭や畑に複数の穴がある

穴の近くに糞や足跡がある

食い荒らされた作物がある

夜間に物音や鳴き声が聞こえる

穴が建物の基礎付近や床下付近に集中している

心当たりがある場合は、二次被害に発展する前に早めに対処することをおすすめします。

過去には、配線が破られショートし、漏電火災が発生するといった命に関わる事例もあるため、決して放置してはいけません。

そんな「ハウスプロテクト」では、メール・電話相談をはじめ、現地調査や見積もり作成もすべて無料で行っております。

ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる害獣に対応!まずは被害状況をお聞かせください。

害獣被害は庭や畑の穴だけに留まらない!

害獣は庭や畑に穴を掘るだけでなく、より快適な環境を求めて家屋へ侵入してくる可能性があります。

たとえば、アライグマの場合、垂直の壁をよじ登ることができるため、以下のような箇所から建物内に侵入することがあります。

- 屋根周りの隙間や換気口

- 床下や通気口

- 壁や軒下の穴、壊れた部分

- 戸袋や増改築部分の継ぎ目

- 煙突やエアコンの配管部

- 外壁の換気口や屋根の重なり

アナグマの場合は掘る能力が非常に高く、建物の基礎や床下に大きな巣穴を掘ることで、構造自体にダメージを与える危険性もあります。

その他にも、イタチやネズミなどはわずかな隙間から室内に入り込み、天井裏や床下に住み着くケースが多く見られます。

その結果、以下の被害が発生しかねません。

糞尿による腐敗臭やアレルゲンの拡散

食品や配線への被害

ノミ・ダニなどの衛生被害

狂犬病やサルモネラ菌など動物由来感染症のリスク

参考:

動物由来感染症 – 厚生労働省

庭や畑に掘られた穴は、これらの害獣被害を発生させる「危険信号」ですので、被害が家屋や人間に及ぶ前に早く適切な対策を講じましょう!

畑や庭に穴を掘る動物に関するよくある質問

畑や庭に突然できた穴を見て、「何の動物が掘った?」「放置しても大丈夫?」と疑問を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ここでは、よく寄せられる質問と回答をまとめました。

畑や庭にできた穴の原因や対策について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

畑や庭に突然できた穴の原因は?

畑や庭に穴を掘る動物は複数存在します。

そのため、畑や庭に穴が掘られていたら、一概に「この動物が犯人だ!」とは言い切れません。

しかし、穴の特徴や掘り方によっては、ある程度推測することが可能です。

そんな動物ごとの穴の特徴や出没しやすい時間を以下にまとめましたのでぜひご参考ください。

| 動物名 | 穴の特徴 | 出没しやすい時間帯 |

| アライグマ | 表面の土を掘り返すような浅い穴 | 夜間 |

| タヌキ | やや深めの縦穴、広がりは少ない | 夜間 |

| モグラ | 地中にトンネル状、土が盛り上がる | 昼夜問わず |

| ネズミ | 直径3〜5cmほどの小さな穴 | 夜間 |

上記を参考にしても「何の動物が掘ったのかわからない」「特定できても対処法がわからない」そんな方もいらっしゃると思います。

そういった場合は、プロの害獣駆除業者に相談し、畑や庭に掘られた穴の正体を特定してもらいましょう。

プロの害獣駆除業者である「ハウスプロテクト」では、メール・電話相談をはじめ、現地調査や見積もり作成もすべて無料で行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

\24時間365日受付中!相談のみOK/

ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる害獣に対応!まずは被害状況をお聞かせください。

アライグマは穴を掘るのか?

アライグマは、基本的に「穴を掘る」動物ではありません。

しかし、食べ物を探す目的で浅く地面を掘ることがあります。

特に畑では、ミミズや根菜類を狙って土をかき分けるように掘るため、被害が目立ちます。

そんなアライグマが穴を掘った場合に見られる被害の特徴は以下の通りです。

- 土の表面が広範囲に乱れている

- 芋類・果菜類の苗が抜かれている

- 周囲にアライグマの足跡(5本指)が残っている

- 夜中にガサガサとした音や鳴き声が聞こえる

これらの特徴に当てはまった場合、早急に対策や駆除を行いましょう。

アライグマは繁殖期になると、子育てのために軒下や床下に侵入することもあり、放置すると被害が広がります。

こちらの記事では、アライグマを駆除する方法を解説していますのでぜひ参考にしてみてください。

木の根元を掘る動物は何ですか?

木の根元にできた穴や掘り返された土は、以下の動物が関与しているケースが多いです。

- アライグマ

- ハクビシン

- タヌキ

- ネズミ

- モグラ

ちなみに木の根にダメージがあると枯れやすくなるため、果樹園などでは大きな損失に繋がることもあります。

そのため、定期的に根元の状態を確認し、異常があれば忌避剤やネットなどを使い、侵入させないように対策しましょう。

畑や庭で穴を掘る動物の対策や駆除は必要ですか?

以下の点に該当する場合は、早急や対策や駆除が必要です。

- 穴の数が増えている

- 穴の周囲にフン・足跡・食い荒らされた作物がある

- 夜間に物音がする

- 穴が建物の近くにあり、床下などへの侵入経路となっている

これらの被害を放置すると、衛生被害や建物破損、農作物被害に発展する可能性が高くなります。

そのため、忌避剤や侵入口封鎖や植栽の整理といった対策を早急に行いましょう。

アライグマが庭に来る理由は?

アライグマが庭に来る場合、主に下記の原因が考えられます。

- 食料を確保したい

- 安全な隠れ場所を探している

- 繁殖場所を探している

そのため、アライグマを庭に寄せ付けないためには「生ごみを放置しない」「庭を整理整頓する」「侵入経路を塞ぐ」といった対策が必要です。

庭や畑に穴を掘られたらプロの害獣駆除業者にご相談ください!

庭や畑に掘られた穴の正体が分からず、自己判断で対策を進めると、かえって被害が広がる恐れがあります。

特に、建物の近くに穴がある場合は、早急な対処が必要です。

なぜなら、害獣が住まいに侵入した場合、家屋の被害や異臭・衛星問題が発生しかねません。また害獣の種類によっては、小さなお子さんやペットが襲われたり、感染症のリスクもあります。

そのため「この穴はアライグマの仕業?」「家の中に侵入されるリスクは?」など、少しでも不安を感る場合は、プロの害獣駆除業者「害ハウスプロテクト」にぜひご相談ください。

ハウスプロテクトは、以下のように初めての方でも安心して相談できる害獣駆除業者です。

- 相談・現地調査・見積もり無料

- Googleクチコミ業界トップクラス

- アライグマ・イタチ・ネズミなど幅広い害獣に対応

- 最長10年の再発保証付き

- 緊急対応や即日対応も可能な体制

そんな「ハウスプロテクト」では、被害状況をヒアリングさせていただいたうえで、害獣の種類に応じた最適な対処法をご提案させていただきます。

些細なことでもかまいませんので、まずは一度、お気軽にご相談ください。

\24時間365日受付中!相談のみOK/

ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる害獣に対応!まずは被害状況をお聞かせください。